В Дагестанском государственном медицинском университете 26 мая начала работу российско-китайская летняя школа по стоматологии Caspian dental». Мероприятия проходят в рамках работы Российско-китайской ассоциации медицинских университетов.

Для участия в летней школе в Дагестан приехали студенты-медики из Харбинского медицинского университета (Китай), Воронежского и Ставропольского медицинских университетов.

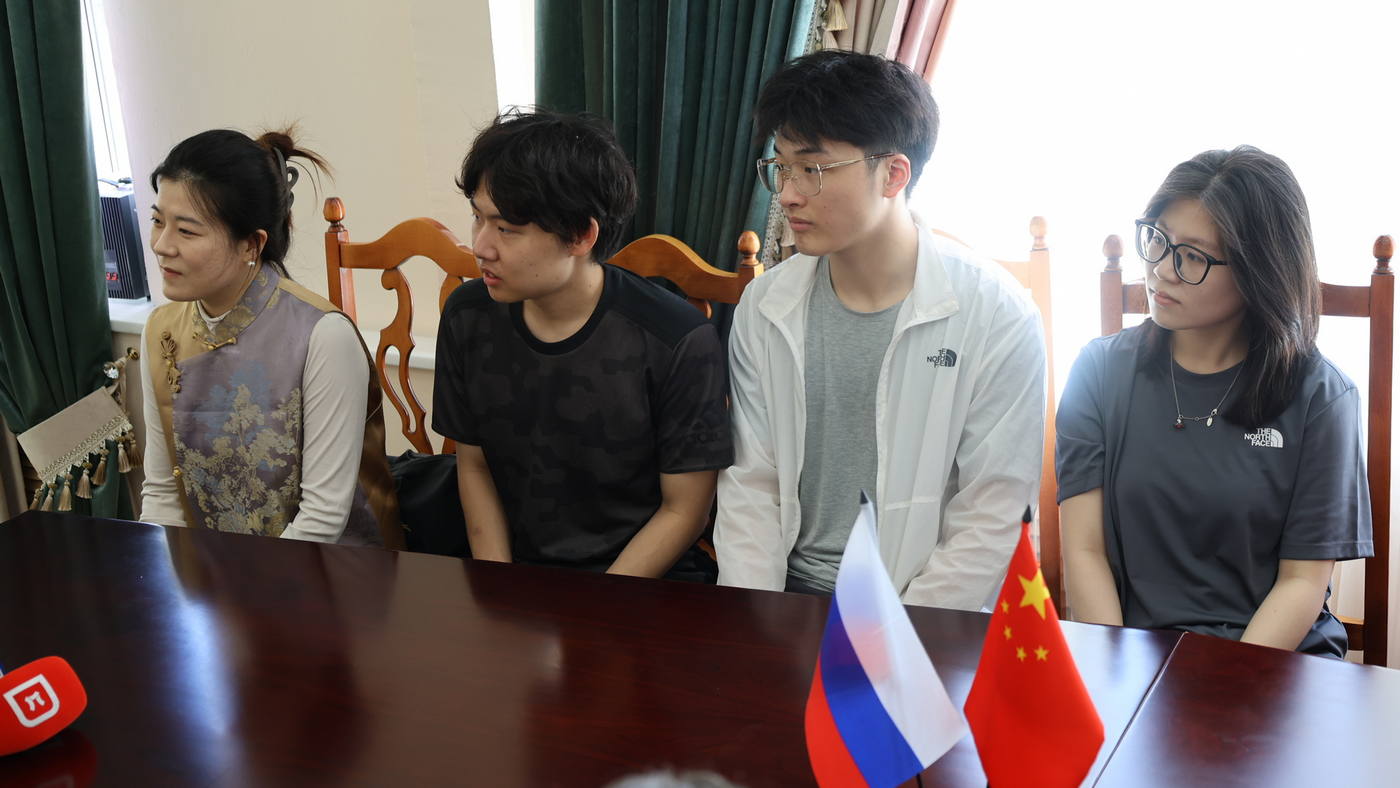

Перед началом обучения с гостями республики встретился ректор ДГМУ Висампаша Ханалиев, который тепло поприветствовал их на дагестанской земле, рассказал об истории медвуза. «Ваш приезд для участия в российско-китайской летней школе по стоматологии – это важное событие, которое укрепляет дружбу и профессиональные связи между нашими университетами. Мы гордимся возможностью обмениваться знаниями, передовыми технологиями и культурными традициями, чтобы вместе развивать стоматологию будущего.

В течение этой школы вас ждут интересные лекции, мастер-классы, клинические разборы и, конечно, знакомство с богатой культурой Дагестана. Надеюсь, что это время будет для вас не только полезным с профессиональной точки зрения, но и подарит яркие впечатления и новые дружеские связи.

Желаю вам плодотворной работы, вдохновения и успехов! Пусть эта летняя школа станет очередным шагом к укреплению сотрудничества между нашими странами и университетами», – сказал он.

На встрече также присутствовали декан стоматологического факультета Тагир Абакаров и начальник международного отдела Раисат Курбанова.

Далее общение с гостями прошло в теплой дружеской атмосфере, в которой гости республики поделились впечатлениями от первых дней пребывания в Дагестане. Завершилась встреча фотографией на память.

Далее студентов ждали занятия – сначала лекции на базе Научно-образовательного инновационного центра вуза, а после – практические занятия на клинической базе ДГМУ – стоматологической клиники «Образ».

Летняя школа станет важной платформой обмена опытом между молодыми специалистами и включает насыщенную программу практических занятий и теоретического курса. Каждый учебный день предполагает двухчасовую лекцию и интенсивную практическую подготовку продолжительностью шесть часов. Все участники пройдут обучение на современном оборудовании под руководством опытных преподавателей университета.

Помимо образовательной программы предусмотрены мероприятия культурного характера, экскурсии по городу и совместные досуговые активности, направленные на развитие межкультурного общения и укрепление дружественных связей среди будущих специалистов-медиков.

По итогам успешной реализации проекта планируется расширение сотрудничества с партнерами из КНР и ежегодное проведение аналогичных мероприятий по другим медицинским специальностям.

Материалы с официального сайта ДГМУ